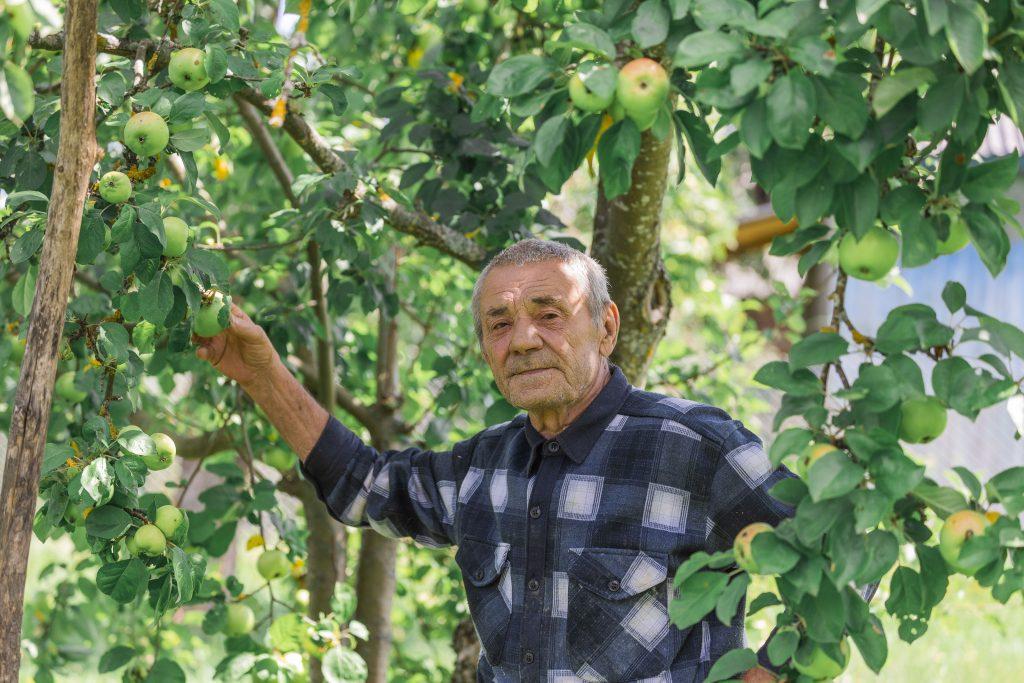

Любовь к технике – от отца. Более тридцати лет провел за рулем трактора Иван Добриневский

Небольшого роста, худенького, с далеко не атлетической фигурой – сейчас даже не верится, что в прошлом пришлось пройти столько физических испытаний.

«Еще той, военной закалки», – обычно говорят о людях, сильных духом, способных достойно переносить различные жизненные трудности. И хотя Иван Станиславович о войне ничего не помнит (родился в 1942 году), на судьбу он не жалуется.

Армейская закалка

Образование у Ивана Добриневского, сегодняшнего жителя деревни Слобода , по тому времени немалое-семь с половиной классов. Семь отучился в Присынке, а в восьмой надо было ходить в Узду, почти в десяти километрах. Походил несколько месяцев спустя осеннюю слякоть и январские метели, а потом отец сказал ( а он особо и не возражал) – хватит, иди работать. Не было других вариантов, кроме как в полеводческую бригаду колхоза “Красный Октябрь”. Там и заработал первые мозоли.

Но в армию Иван шел с удостоверением на право вождения транспортных средств, которое по направлению райвоенкомата получил в профтехучилище в Первомайске. Потом не раз благодарил судьбу – купленная профессия на протяжении всей жизни давала хлеб, приносила моральное удовлетворение.

– Плюсы от своих “корочек” я почувствовал уже в первые дни службы, – вспоминает Иван Станиславович с хитринкой в глазах. – Попал в инженерный батальон, располагавшийся в Прибалтике. Мне, водителю со скромным шоферским опытом, доверили шестиметровый ”ЗИЛ», на котором все три года перевозил цемент, шифер, другие строительные грузы. И одного отправляли, или с командиром части капитаном Остапенко, который в качестве снабженца сопровождал, оформлял накладные. Почти и не знал я ежедневного утреннего подъема по команде, гимнастики, строевой подготовки, другой армейской муштры. Главное – чтобы автомобиль в любое время дня и ночи был готов, и в дороге с ним проблем не было.

Иногда приходилось отправляться и за триста, четыреста километров – в Вильнюс, Каунас, Паневежис, Ригу. Долгое время занимались строительством аэродрома. Много белорусов в части служило. Многие по-доброму завидовали Ивану, ведь все же служба за рулем немного легче, интереснее, чем на полигоне или заброшенной среди лесов станции связи, откуда в течение месяца, а может и больше, никакой реальной связи с внешним миром. А определенный националистический уклон среди местного населения ощущался уже тогда. Спросишь о чем или чего попросишь по-русски – вроде не понимают, и только если с помощью военных-прибалтов то же повторишь – ответят.

Главное же, что вынес Иван Добриневский из своих армейских будней, – тебя будут уважать, если будешь добросовестно выполнять свое дело, слушать командиров, но не подставлять товарищей, не перекладывать свои обязанности на других. Лентяям да хитрецам нигде почета нет.

Колхозные будни

Сняв армейскую гимнастерку, снова пожаловал в колхозную контору. Теперь уже не безусым мальчишкой, а опытным водителем. Правда, сначала хотел устроиться шофером летучки, которая возила рабочих из Узды в Дзержинск (было начало шестидесятых годов, когда после очередной административно-территориальной реорганизации в Беларуси были упразднены многие районные центры, и большую часть Узденщины присоединили к соседнему району). Не разрешили.

Но и в Присынке, окрестностях работы хватало. С молодым задором, насвистывая знакомые мелодии, на ”газончике“ или «зиле » отправлялся Иван Добриневский в очередной рейс. От поля до фермы, со склада в мастерскую, изредка – в столицу.

А после предложили пересесть на трактор. Здесь обещали более стабильную и высшую зарплату (водителям зимой чуть меньше работы было). Согласился. И завертелось. Вот где настоящая школа хлеборобского мастерства! Здесь только лентяй или выпивоха не станет специалистом широкого профиля. От кануна зимы, когда начинается вывоз на поля органики, до поздней осени, когда сельскохозяйственный сезон завершается зяблевой пахотой, тракторист при работе.

С особым старанием Иван Добриневский занимался выращиванием картофеля. Все семьдесят гектаров ухаживал-высаживал, обрабатывал междурядья, против незваного колорадского гостя опрыскивал, с картофелекопалкой управлялся. Радовалось сердце, когда в сентябре женщины-полеводки наполняли отборными клубнями меха. Так же искренне работал и на свекловичных полях, и на сенокосах. И хотя присынковские хлеборобы, картофелеводы, кормозаготовители не так часто, как в других хозяйствах Узденщины, выходили победителями районного, лидерами областного соревнования, тщательная работа Ивана Станиславовича не оставалась незамеченной. Механизатора наградили медалью ”За трудовую отметку“, орденом Трудовой Славы, а при выходе на заслуженный отдых в торжественной обстановке вручили медаль ”Ветеран труда».

– Чествовали и по профсоюзной линии, – рассказывает Иван Станиславович. – Предлагали путевки в санатории, приглашали в туристические поездки. Многие коллеги отказывались, и сегодня редко кто из сельчан дает согласие даже на полностью бесплатный дополнительный отпуск. Привычные отговорки: а на кого я огород, хозяйство оставлю? Но я не отказывался. Теперь вспоминаю как чудесную сказку те поездки. Сам вряд ли если бы собрался, а как предлагают, да еще с изрядной денежной компенсацией, – почему бы не поездить? Побывал в нескольких достопримечательностях Беларуси, а затем-Волгоград и Кисловодск, Баку и Ереван, Ташкент и Ашхабад…

Немало интересных воспоминаний связано у Добриневского с общественной работой. За трудовые заслуги избрали его депутатом районного Совета. Со свойственным Ивану Станиславовичу юмором вспоминает он сейчас, как на несколько дней в году он оставлял свой трактор на машинном дворе, а сам направлялся на сессию в райцентр. В зале обычно заседали руководители колхозов, промышленных предприятий, директора школ, и среди них несколько таких, как он, простых работников-тракторист, доярка, швея или продавец. И хотя с трибуны выступать не пришлось, да руку вверх за определенное решение с честью поднимал при голосовании, а жене наказывал, чтобы выходной костюм всегда был начеку — вдруг неожиданно позовут…

Семейная гавань

С женой Ивану Станиславовичу повезло. Галина Васильевна хоть и родилась в Слободе, да считалась женщиной городской. Работала в райпо, на должности заведующей складом. Тогда это в почете было. И хотя для семьи никаких материальных благ не давала (начальственная миссия заведующего складом чаще заключалась в разгрузке, приемке товаров, надлежащем их хранении и в том, чтобы вовремя организовать четырех подчиненных женщин на расфасовку сахара, круп, других продуктов из мешков в кувырки или пакеты), механизатор гордился.

А позже и сам перебрался в Узду. Начали строить дом по улице Кирова. Родился сын Сергей. После работы в колхозе спешил механизатор домой,”на вторую смену » – на стройку. В то время многие растили домашний скот. Вот и Добриневские держали свиней, коз, овец, гусей, кур, имели определенную экономию в семейном бюджете и от садовых деревьев, кустарников, теплицы. Да, это отнимало все свободное время, но ведь большинство людей того поколения были убеждены: хочешь что-то иметь в доме, дать образование, помочь встать на ноги детям-надо работать.

После выхода на пенсию пришлось сменить дом в райцентре на родительский дом жены в Слободе. Умер ее отец, ветеран Великой Отечественной войны, больная мать требовала постоянного ухода. Но и отсюда Иван Станиславович по просьбе прежнего колхозного руководства летом приезжал в Низок окучивать свеклу, другие работы выполнял.

Три года назад не стало жены. Живет ветеран труда один. Пенсии в семьсот рублей хватает, чтобы купить необходимое в магазине, и на грядке что-то вырастет. Любит полистать семейный фотоальбом, вспомнить прошлое…

Текст: Виктор Соболевский

Фото Сергея Шарая