Руки кузнеца, душа поэта. В апреле исполняется 110 лет со дня рождения народного мастера Вячеслава Протасевича

Семнадцать лет прожил Вячеслав Степанович на улице Победы в нашем городе, и Узденщина стала одним из источников вдохновения признанного в Беларуси и за рубежом мастера по изготовлению и настройке музыкальных инструментов, исполнителя на дудке, скрипке, цимбалах, свирели.

Истоки мастерства

Родился Ветя (так звали мальчика в детстве, так называют внуки, правнуки мастера и спустя десятилетия после его смерти) 30 апреля 1913 года в деревне Роспы Копыльского района в семье безземельного крестьянина. Его дед Иван прослужил капельмейстером в царской армии 25 лет, поэтому односельчане называли Протасевичей «Солдатовы». Семейный ансамбль Протасевичей (семь сыновей и две дочери) исполнял вальсы, польки, марши на деревенских вечеринках, праздниках. После Октябрьской революции к ним присоединились многие односельчане. Через некоторое время в ансамбле, сначала с бубном, а после с маленькой скрипочкой в руках появился восьмилетний Ветя. Он три зимы посещал начальную школу, летом пас коров у зажиточных крестьян. Мальчик по-своему воспринимал пение птиц, шелест камыша, журчание воды в реке (жили рядом с рекой Лоша). От отца парень перенял столярное и бондарское дело: вырезал из дерева ложки и черпаки, различные кухонные принадлежности, изгибал из проволоки изумительные фигурки-игрушки. А позже из клепки бочки сделал что-то похожее на скрипку, вместо струн натянул волосы с конского хвоста. И заиграл …

С тех пор и начал развиваться его музыкальный талант. Способности племянника первым заметил дядя Федор. В 1920 году, собрав денег, он выписал из Лейпцига скрипку Циммермана под номером тринадцать и подарил талантливому родственнику. Молодой музыкант быстро освоил новый инструмент. В 15-летнем возрасте Вячеслав обучался кузнечному делу у еврея Лейбы Хацкеля из деревни Харитоновки. Скоро о золотых руках юноши знали во всей округе. Топоры, косы и серпы пользовались спросом в Копыльском и Узденском районах. Сначала с отцом и дедом Вячеслав работал в коммуне деревни Мрочки. Когда начали создаваться колхозы, его первого направили в Копыльскую МТС на курсы трактористов. Работая в колхозе «красные Роспы», юноша занимался кузнечным делом и ремонтировал часы, швейные машины, изготавливал разные вещи из дерева и металла.

Закалка характера

В 1939 году Вячеслав женился на местной девушке Елене Рудаковской. Родился сын Анатолий (позже семью пополнили дочери Анна и Зоя), построили дом. В июне 1941 г. деревня Роспы оказалась в партизанской зоне. В доме Протасевичей командование бригады имени Чапаева разместило радиоаппаратуру и печатный станок для листовок. Мастер на все руки выклепывал, вытачивал и паял детали, ремонтировал винтовки и пулеметы, подковывал партизанских коней. Каратели расправились с партизанскими семьями в феврале 1943 года. А весной 1944-го немецкие самолеты разрушили деревню. Уцелело несколько домов. Среди них-дом Протасевичей. Во время бомбежки там находилась жена Елена с новорожденной дочуркой.

После освобождения Беларуси многие жили в землянках. Работала кузница Протасевича. Мастер помогал односельчанам строиться. Один кузнец на три колхозы изготавливал плуги, бароны. Кому чугунок или сковороду сделает, кому лопату. Нашли на пожарище швейную машинку — починил погорельцам.

Одновременно с основной работой Вячеслав Степанович занимался изготовлением традиционных белорусских музыкальных инструментов. Басовые свирели, дудки-рогатки и дудки со свистковым приспособлением, волынки, скрипки, альты, цимбалы, лиры выходили из-под его умелых рук. Перебрав множество кулей соломы, он смастерил первую дудочку, на которой исполнил популярную «Катюшу». В 1950 году деревенский музыкант становится лауреатом районного конкурса самобытных артистов.

На Узденщине

В 1961 году Протасевичи переезжают в поселок Узда. Здесь хозяин работает мастером швейного оборудования на обувной и шфейной фабриках, в цехе по производству художественных изделий, который размещался по улице Колхозной. Потом работал мастером по ремонту часов и бытовому обслуживанию населения. Не отказывался и от частных заказов. Слава о его технических способностях, сообразительной голове и трудолюбивых руках быстро разбежалась по окрестностям.

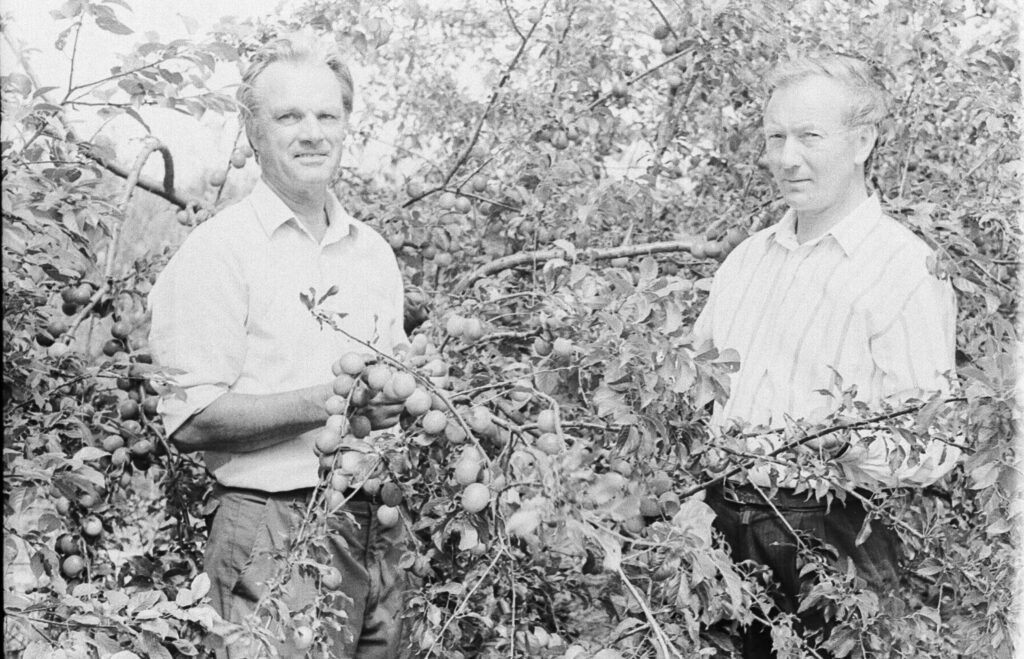

Вместе с сыном Анатолием занимался поиском необходимых материалов для музыкальных инструментов. Материалы находили в окрестных деревнях, специально ездили для этого в Беловежскую и Налибокскую пущу – разрешение на это дал сам министр культуры. Лесники удивлялись, как Вячеслав Степанович выбирал необходимые сухие ели. К одному дереву подходил, прикладывал ухо, стучал и слышал только одному ему известный звон. А на второе сразу указывал, что из него будет хороший инструмент. Что это, если не талант от Бога?!

Вспоминают родичи такой случай. Однажды в Доме культуры, бывшем костеле, выступал известный на всю Беларусь певец Виктор Вуячич. Спел, взглянул на часы, чтобы не опоздать приехать на другую сцену, а те остановились, не работают. Расстроился, да кто-то из горожан подсказал: тут же рядом такой мастер есть, что быстро отремонтирует. Зашел в мастерскую, положил перед Протасевичем часы.

— Я Вуячич! — сообщил, видимо, для того, чтобы знал человек из провинции с кем дела имеет.

— А я Протасевич! — не растерялся Вячеслав Степанович. — Оплатите услугу, сделаю как положено…

Столичные горизонты

В 1978 году мастер Протасевич перебирается к сыну и дочери в Колодищи, что под Минском. Частыми гостями у мастера становятся школьники, педагоги, научные сотрудники. В его доме дети не только мастерили, но и познавали азы музыкальных знаний. В комнатах вдоль стен стояли дудки из соломинок, тмина, камыша, свирели и трубы. На полу — бубны, цимбалы, гусли, лиры, виолончели. Здесь были и первые скрипачки деда Вети.

Сын Анатолий вспоминал: «Дом Протасевичей был всегда открыт для гостей. Отец играл на скрипке, а мать Елена Николаевна брала бубен или барабан. Искренние и открытые были они для людей»

Вячеслав Степанович семь лет работал мастером по ремонту и настройке уникальных народных музыкальных инструментов в Белгосфилармонии, выступал перед слушателями в школах, клубах, на праздниках. Его мелодии записывались на Белорусском и Всесоюзном телевидении. Заслуженные артисты в составе фольклорного ансамбля «Хорошки» во время гастрольных поездок играли на его инструментах перед слушателями в Англии, Италии, Польше, Японии, других странах. В. Протасевич стал лауреатом 1-го Всесоюзного фестиваля самодеятельного художественного творчества трудящихся, награжден золотой медалью, многочисленными дипломами различных уровней. Имя его внесено в Энциклопедию литературы и искусства Беларуси. Как участник партизанского движения Вячеслав Степанович награжден медалями «Партизану Отечественной войны II степени», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Дети народного мастера также нашли свое место в жизни. Сын Анатолий стал специалистом по ремонту швейного оборудования. Дочери Анна и Зоя выучились на фельдшеров. Внук Игорь — инженер-экономист, играет на аккордионе, сочиняет музыку, восстанавливает родовое дерево Протасевичей (уже есть сведения о 270 родичах, поиски продолжаются). Он отреставрировал и передал в архив кинофотофонодокументов фотографии и фонограммы с записями мелодий Вячеслава Степановича. Среди внуков также есть художник-модельер, строитель, предприниматель, музейный работник…

«У меня столько замыслов, что не хватит моей жизни!»- говорил Вячеслав Степанович незадолго до смерти. Не стало мастера 2 ноября 1992 года. Его имя присвоено переулку в агрогородке Колодищи.

Виктор Соболевский

Рекомендуем